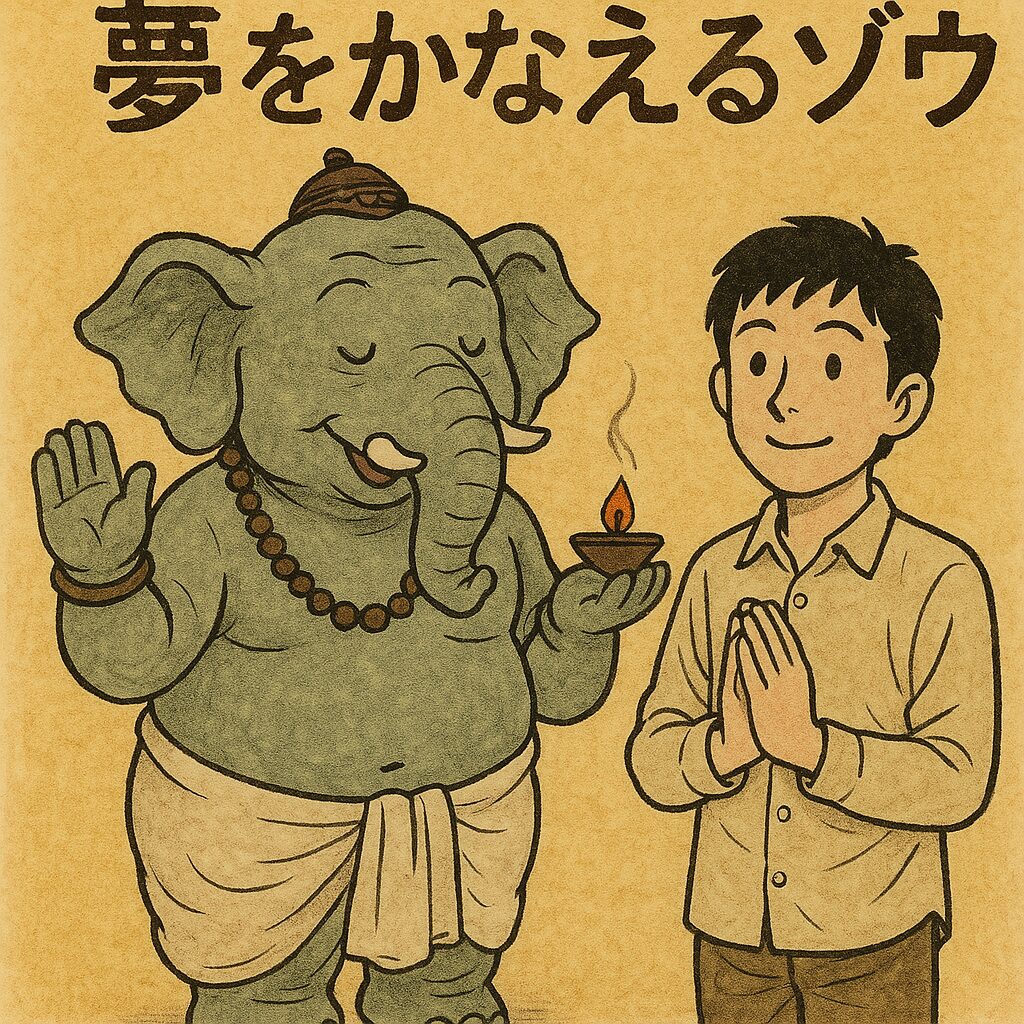

『夢をかなえるゾウ』

水野敬也による自己啓発書で、象の神様・ガネーシャが現れ、夢を叶えたいと願う主人公を導く物語です。

物語は、ありふれたサラリーマンの主人公が、人生に不満を抱えながらも変わりたいと思っているところから始まります。

そんな彼の前に現れたガネーシャが、さまざまな課題を与えていくことで、主人公に成長の道を示します。

本書は物語形式を通して自己啓発の内容をわかりやすく伝えており、多くの読者にとって親しみやすいものになっています。

ガネーシャはユーモアあふれるキャラクターで、主人公に課題を出しながらも、時には辛辣な言葉を投げかけ、時には励ましを与えます。

彼が主人公に示す課題は、成功に直結するような大きなことではなく、誰でも簡単に実践できる小さな行動です。

たとえば「靴を磨く」「食事を誰かに奢る」「トイレ掃除をする」といった日常的なことが課題として出されます。

これらは一見、夢を叶えるために何の関係もないように思えますが、ガネーシャの意図は、こうした小さな行動が自分を変えるきっかけとなることを示すことです。

ガネーシャの課題の背後には、人生を変えるためには日々の習慣が重要であるというメッセージが込められています。

大きな夢を実現するには、まず自分自身の生活や考え方を変え、自己成長を促すことが必要です。

ガネーシャは、習慣が人間の性格や運命を決めるものであると教えています。これにより、主人公は自己変革を通じて、自分の理想とする人生に近づいていきます。

物語の中で、ガネーシャは「自分の価値を上げる」ことの大切さも強調します。これは、仕事や人間関係において、他者に貢献できる存在になることです。

ガネーシャは、自己中心的な考え方を改め、他人のために動くことで、結果として自分自身の価値も高まると教えます。

主人公は、この教えを通じて周囲の人々に対しても良い影響を与え、仕事や生活の面で少しずつ成功を掴んでいきます。

物語が進むにつれ、主人公はガネーシャの指導を通して、成功には多くの困難が伴うことを理解します。

しかし、失敗や挫折を恐れず、前向きに行動を続けることが夢の実現に必要だと悟ります。

最終的に、主人公はガネーシャからの教えを通じて、夢を叶えるために必要な心構えや行動を学び、少しずつ成長していく姿が描かれています。

まとめ

『夢をかなえるゾウ』は、ユーモラスなガネーシャと共に、夢を叶えるための心構えと行動の大切さを教える自己啓発書です。

ガネーシャが与える「靴を磨く」「誰かに食事を奢る」などの小さな課題を通じて、読者は日々の習慣が人生を変える鍵であることに気づかされます。

自己中心的な思考から他者に貢献する意識に変わることや、失敗を恐れずに挑戦し続けることが成功への道だと示しています。

最終的に、本書は「夢を叶えるためには、今できる小さなことを積み重ねることが大切である」というメッセージを伝え、読者に日常生活に活かせる教訓を与えます。

『ちょんまげぷりん』

『ちょんまげぷりん』は、荒木源による心温まる小説で、現代のシングルマザーと江戸時代からタイムスリップしてきた武士の交流を描いています。

物語は、仕事と子育てに追われるシングルマザー・ひろ子が、突然現れた江戸時代の侍・安兵衛と出会うところから始まります。

現代の生活に戸惑いながらも、安兵衛は持ち前の武士道精神と誠実さでひろ子とその息子・友也の日常に少しずつ溶け込んでいきます。

ひろ子の家で同居することになった安兵衛は、最初は現代社会の風習や機器に戸惑いますが、やがて彼女たちの生活に積極的に参加し、家事を手伝うなどして貢献し始めます。

特に彼が「ちょんまげプリン」と呼ばれるお菓子作りに挑戦し、それが周囲で評判になる場面は、ユーモアと温かさが感じられる展開です。

この「プリン」作りを通じて、安兵衛と友也の間には強い絆が生まれ、家族のような関係が築かれていきます。

ひろ子と安兵衛は、現代と江戸時代の価値観の違いを乗り越えながら、互いに影響を与え合い、共に成長していきます。

ひろ子は安兵衛から古き良き日本の価値観を学び、安兵衛もまた現代の柔軟な考え方や生活様式に触れ、変化していきます。

しかし、やがて安兵衛には江戸時代に戻るべき運命が待ち受けており、ひろ子と友也との別れが訪れます。最終的に、彼の存在が彼らの人生に深い影響を与え、心の支えとなったことが示されます。

まとめ

『ちょんまげぷりん』は、江戸時代の侍・安兵衛と現代のシングルマザー・ひろ子、そしてその息子・友也の心の交流を描いた感動的な物語です。

安兵衛はタイムスリップしてきた当初、現代の生活に戸惑いながらも、持ち前の誠実さと行動力で家事や子育てに積極的に参加し、家族のような存在になっていきます。

特に、彼の作った「ちょんまげプリン」が周囲に愛され、彼らの絆を深めるきっかけとなりました。

やがて安兵衛が江戸時代に戻らざるを得ない運命が訪れ、ひろ子と友也は別れを経験しますが、安兵衛との日々が彼らの心に残る支えとなり、前向きな気持ちで新たな一歩を踏み出します。

現代と江戸の価値観を超えた人間関係の温かさが心に響く作品です。

『運転者』

小説『運転者』は、喜多川泰によって書かれた、人生の岐路に立つ人々が自分の本当の価値を見つめ直し、成長していく物語です。

主人公の「私」は、長年勤めていた会社でリストラされ、家族との関係も悪化してしまい、生活に希望を見失っています。

そんな中で彼は偶然「運転者」と名乗るタクシー運転手と出会います。

その運転手は、ただのタクシー運転手ではなく、乗客が人生を見つめ直す手助けをする特別な存在です。

運転者は、主人公がこれまでの人生で抱えてきた悩みや迷いに真摯に耳を傾け、問いかけを投げかけます。

その会話を通じて、主人公は自分のこれまでの生き方や選択を振り返り、なぜ今のような状況に陥ってしまったのかを深く考えるようになります。

特に、運転者は「自分にとって本当に大切なものは何か?」という根本的な問いを提示し、主人公がそれまで気づかなかった自分の価値や役割に気づかせるのです。

主人公は運転者との対話を通じて、自分の失敗や挫折を単なる「失敗」として捉えるのではなく、それらが成長のためのステップであると理解し始めます。

彼の言葉は、これまでの生き方を悔やむことを促すのではなく、前向きに新たな一歩を踏み出す勇気を与えるものでした。

さらに、運転者はただアドバイスを与えるのではなく、主人公自身が気づきを得られるように問いかけを続け、自分で答えを見つけるように導いていきます。

このプロセスは、主人公にとって自己再発見の旅でもあり、今後の人生にとって大きな意味を持つものでした。

物語のクライマックスでは、主人公が運転者からの教えを通して、新しい価値観と覚悟を持って人生を歩む決意を固める場面が描かれます。

彼はもう一度自分を信じ、家族との関係を見直し、心から感謝の気持ちを持って生活することを選びます。

最終的に、運転者との出会いが彼の人生を変える大きな契機となり、彼が再び希望と勇気を持って前進する姿が描かれています。

まとめと感想

『運転者』は、人生に行き詰まりを感じた主人公が「運転者」と名乗るタクシー運転手との出会いを通じて、人生を見つめ直し、自分の価値を再発見していく物語です。

タクシー運転手はただの案内役ではなく、深い問いかけを通して主人公が自らの内面に向き合い、成長できるように導きます。

運転者の問いかけや対話は、私たちにも「本当に大切なものは何か」を考えさせ、自分にとっての幸せや生きがいを再確認するきっかけを与えてくれます。

物語の中で、主人公が自分の過去の挫折や失敗を新たな視点で受け入れ、成長の糧として前進していく姿には、勇気と希望が感じられます。

この小説は、人生に迷いや不安を抱える人にとっても励ましになる一冊であり、日常の忙しさで忘れがちな「本当に大切なもの」を思い出させてくれる貴重な作品です。